キャンパスライフの参考あれこれ

図書館の本をみんなで選ぶ!? 書店のPOP作りも学べる「学生選書ツアー」に潜入

RELEASED 2025.9.22

桜美林大学には、町田キャンパス・新宿キャンパス・多摩キャンパス・プラネット淵野辺キャンパス・東京ひなたやまキャンパスと、それぞれの学びの拠点に図書館があります。授業や課題のために本を借りるのはもちろん、落ち着いた空間でレポートを書いたり、ちょっと気分を変えて読書をしたりと、多くの学生にとって身近な存在です。

しかも桜美林大学の図書館は、ただ「本が置いてある場所」にとどまりません。学生が主体になって読書会を企画したり、作家を招いてトークイベントを運営したりと、参加型の学びの場としても活用されています。こうした活動の多くは、有志の学生「図書館サポーターズ(通称:図書サポ)」によって企画・運営されています。

今回紹介するのは、そんな図書館主催、丸善雄松堂の協力により開催した「図書サポBook Hunting 2025(以下、選書ツアー)」。普段は教員や職員が蔵書を決めますが、この日は学生自身が本屋を訪れ、図書館に置きたい本を選ぶことができる企画で、2014年の第1回から、コロナ禍での中断をはさんで毎年開催されています。

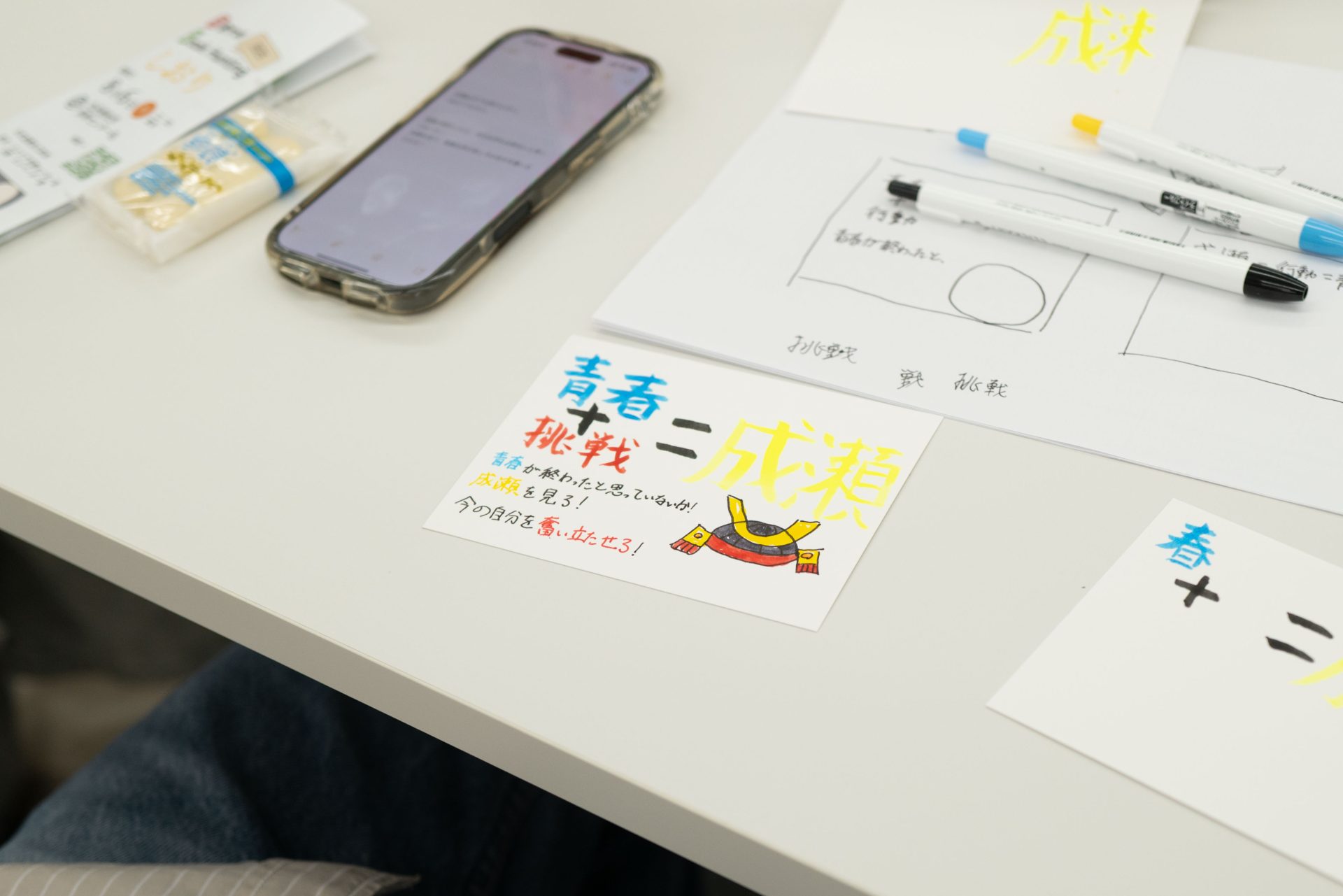

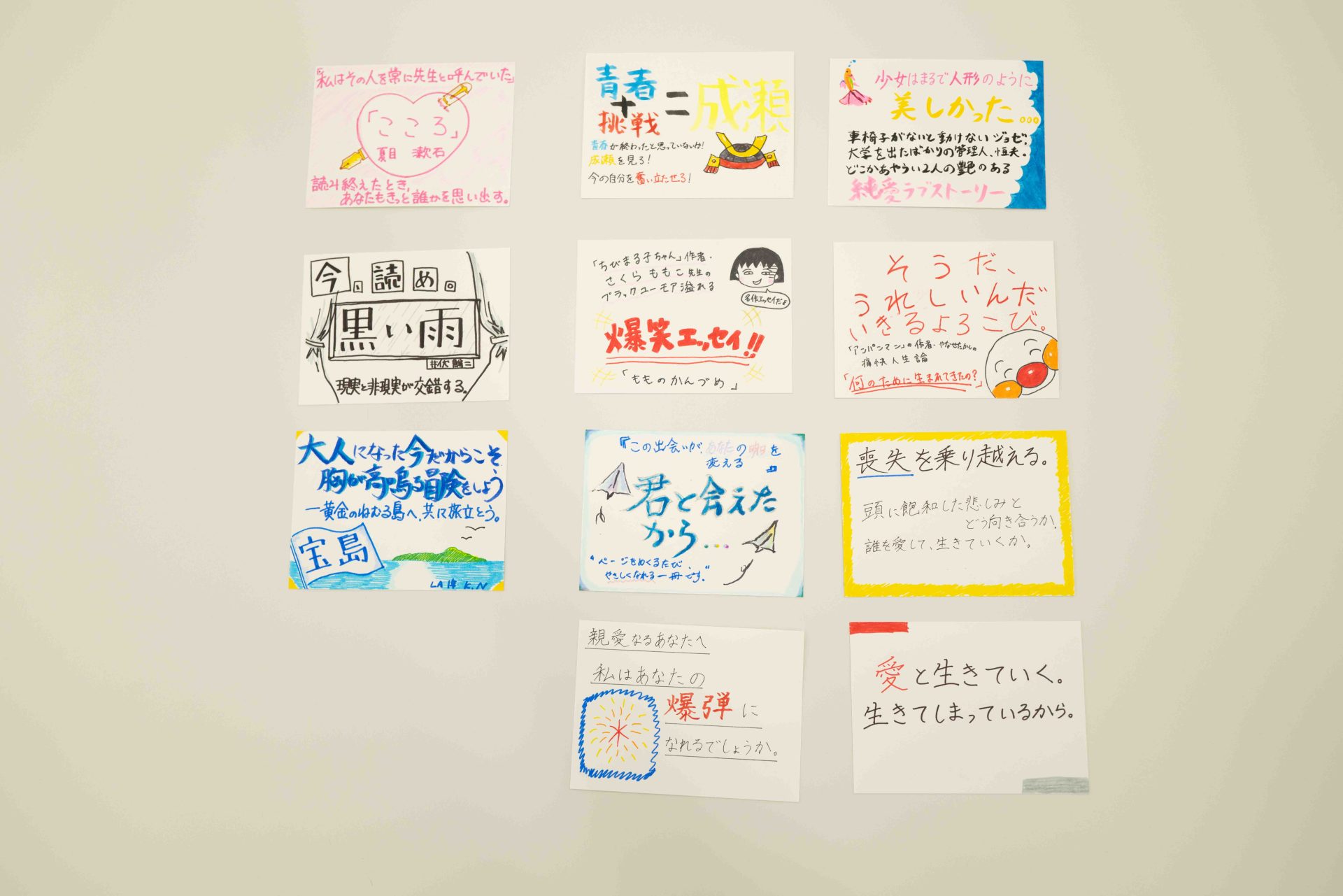

しかも、ただ本を選ぶだけではなく、図書館で掲示するためのPOP作りにもチャレンジするため、「ただ読む」だけでなく「誰かに届ける」という視点から本と関わることができる、とてもユニークな体験になっています。

2025年8月6日、夏休み期間を活用して選書ツアーに参加したのは、以前「ビビビッ!!」にも登場してくれたリベラルアーツ学群4年の八木澤敬大さん(記事はこちら)。本を選ぶ楽しさ、POPで伝える面白さをどう感じたのか、八木澤さんの言葉を交えながらお届けします。