教授の実態を解剖!

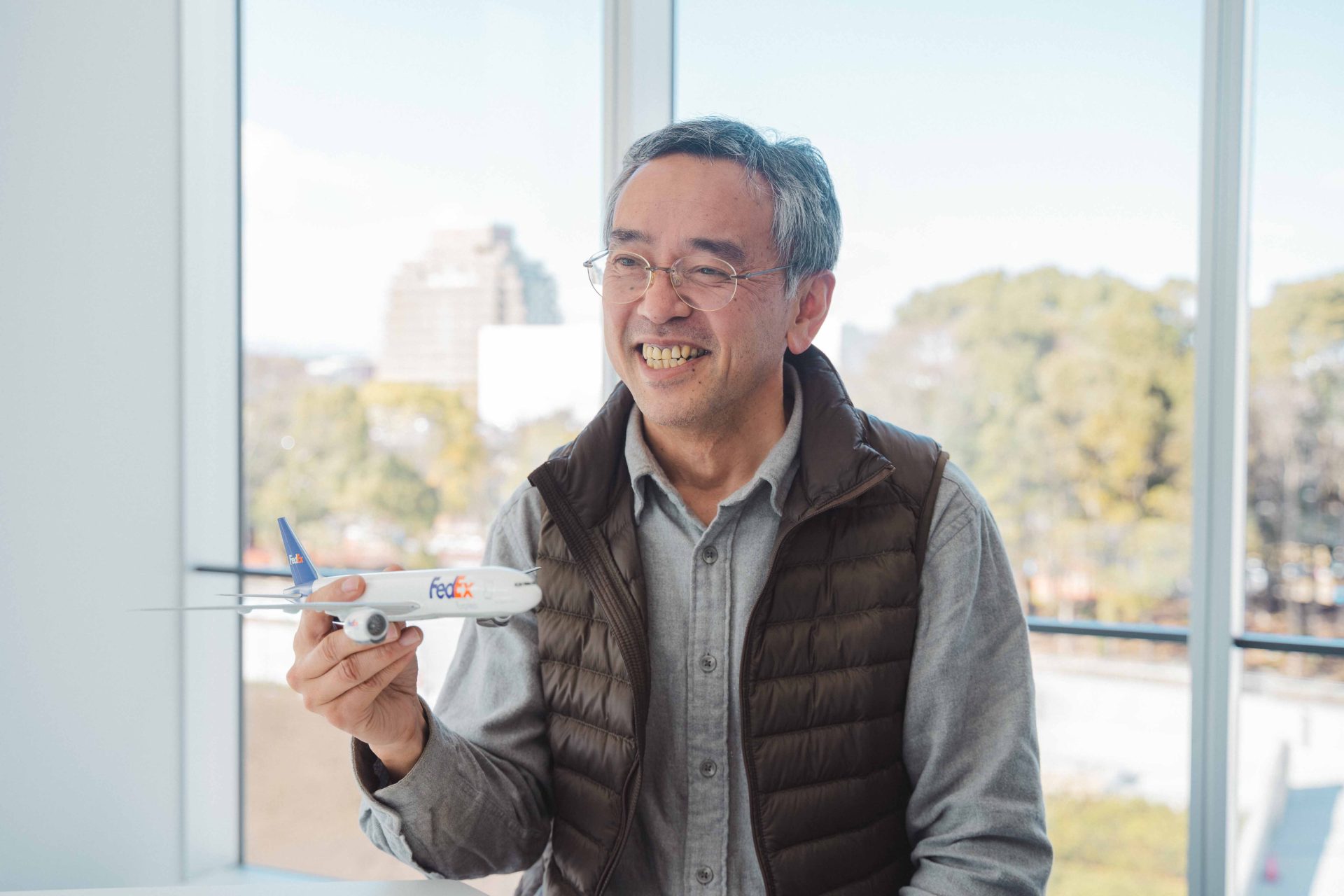

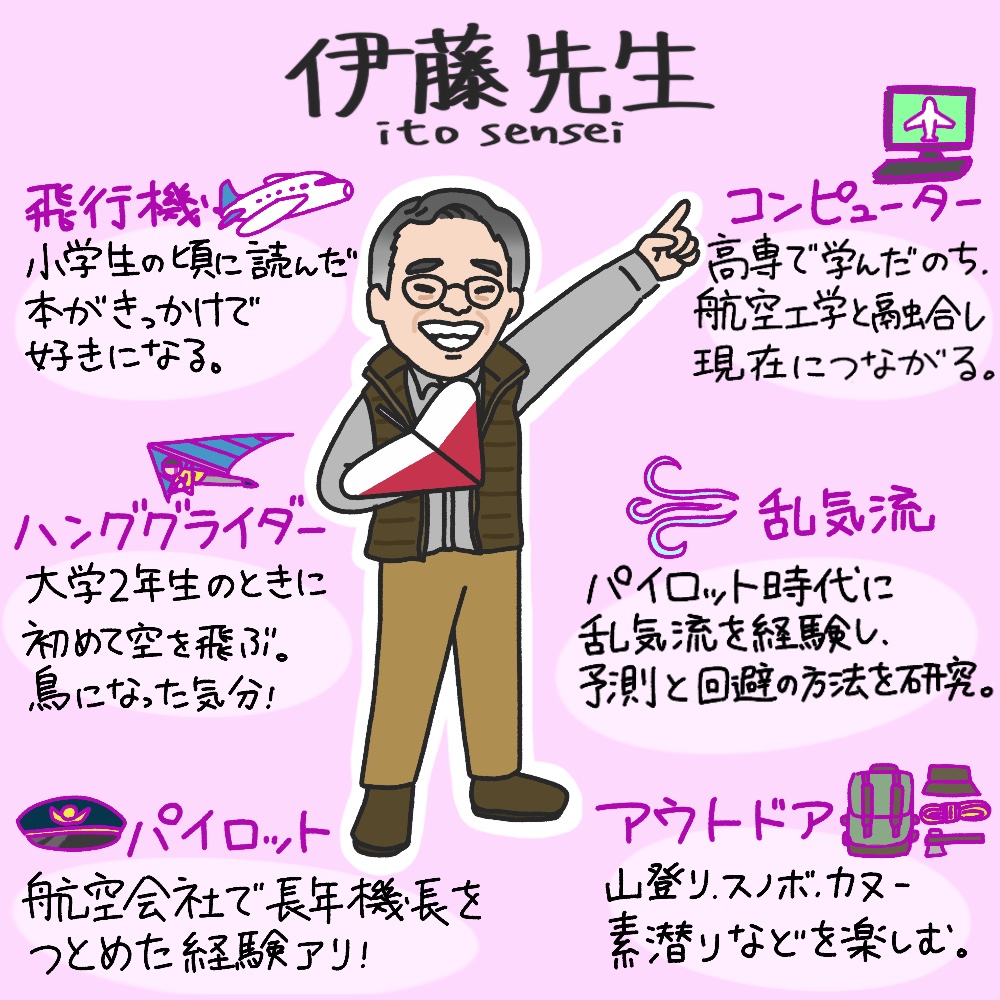

地球をまるごと楽しんで、身体を使って学ぶ!航空学群 伊藤貢司先生

RELEASED 2025.3.14

桜美林大学には、おもしろくて頼れる先生たちがいます!

「どんな先生がいるのか」は、大学を選ぶときにとても大切な基準のひとつ。

そこでビビビッ!では、桜美林大学の先生たちの実態を大解剖!

研究内容からプライベートでの素顔まで、あらゆる角度から調査してみました!

今回紹介するのは、航空学群の伊藤貢司先生。空を飛び、野山を駆け回り、海にも潜る…!?アクティブな伊藤先生の素顔に迫ります!